光吸収率と太陽光強度による温度上昇予測(仮説)

光吸収率を知れば温度上昇を求められる?!(のか?)

皆様、開発担当ソッシーです。酷暑、猛暑が続きますが、いかがお過ごしでしょうか? 熱中症などかからぬようお気をつけ下さい。

さて、今回のブログですが、この酷暑の炎天下で行った弊社黒布の太陽光吸収発熱実験について、その後、勝手な技術的考察を巡らせました。もしかしてすごい発見かも知れませんので、ひまつぶしのネタにでも読んで頂ければ幸いです。

さて、黒い服は太陽光を吸収して暖かくなることはご存じでしょうか? 異なる色の布が太陽光の下でどんな温度になるか と言う実験はたまに目にされる事もあるのではないでしょうか。こと黒に関しましては、私たちの会社は非常に黒い布、また赤外線まで吸収する布を取り扱っていますので、弊社黒布がどこまで熱くなるのか単純に興味がありました。猛暑日も続きちょうどよい時期ですので、日本有数の酷暑地 埼玉県で実験してみました。炎天下のアスファルト駐車場での試験は灼熱地獄でしたね。

それでは始めたいと思います。

結果をご理解頂くために まず、その検証動画二つをご覧下さい。1分弱の動画です。

いかがだったでしょうか?

白い布より黒い布は熱くなります。そして、私どもの黒布はもっとずっと熱くなる事、ご確認頂けたでしょうか?

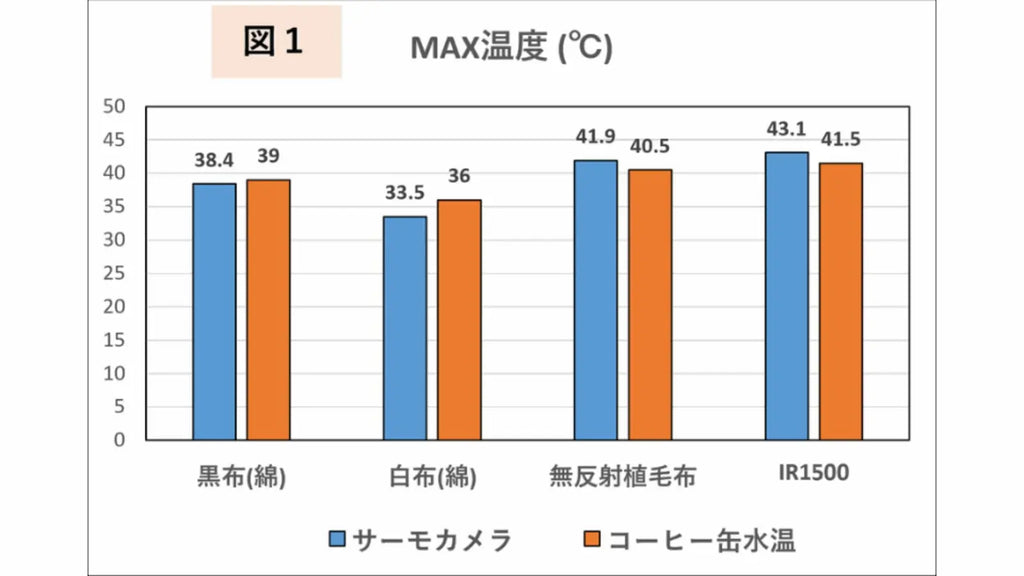

動画にあった二つの試験の温度をまとめますと[図1]のようになります。

サーモカメラとコーヒー缶試験は、ほぼ同じ温度になりました。従って、二つの実験の精度は悪く無かったと言えると思います。

なぜ、私どもの黒布が熱くなったについては動画でも説明しましたが、可視光~赤外線まで圧倒的な光吸収率を誇り、太陽光の吸収量が多いためです。そして特にIR1500は、可視光から赤外線までまんべんなく驚異的に光を吸収するため最も熱くなるのです。

それぞれの布の光吸収率は、動画にもちょっと出しましたが、[図2] [図3] となります。社内測定器で測定しましたので、波長範囲が若干少ないことはご容赦下さい。

ここから画期的な理論が始まる! 太陽光吸収と上昇温度

と、ここまでが動画の内容です。そしてここからは上昇した温度に関しての考察です。

この試験を通して、

「日の光を浴びたとき、どの程度の温度になるのか光吸収率から推定できないか」と考えました。

上昇温度の値ですが、今回サーモカメラ試験とコーヒー缶試験で若干違っています。どちらかと言えば布を吊るしたサーモカメラのほうが、太陽光吸収以外の別の熱影響が少なく精度が良いと考え、サーモカメラの結果を基準に考察を進める事にします。 [図4]

また、当然、上昇する温度は試験日の天気や気温により変わりますので、今回着目しますのは、「上昇した温度差」です。

まず、可視光と近赤外について光吸収率の平均をとったグラフを示します。 [図5] [図6]

[図5]は、[図4]と非常によく似ている事が分かると思います。これにより可視光吸収率は温度上昇に大きく関係している事が分かります。しかし、「無反射植毛布」と「IR1500」では到達温度に違いがあるのですが、[図5]はその差がほとんどありません。この違いが生まれた原因は、太陽光に含まれる赤外線の吸収を考慮していないためと考えられます。そのため、可視光から近赤外線までの吸収率平均した [図6]と比べてみましょう。

このグラフでは、確かに「無反射植毛布」と「IR1500」で違がある事が分ります。しかし一見してお判り頂けるように、布毎の

棒グラフの長さの違いが、実際の温度差に比べ格段に大きくなっています。

可視光線から近赤外線まで吸収率を考慮したずなのに、なぜこのように結果と大きく異なっているのでしょう?

太陽からの恵み(太陽光の強度は波長で異なる)

それは光源である太陽の光の強度を考慮していないためです。太陽の光は波長により強度が異なります。そのため、それを考慮しなければ吸収されるエネルギーも量が分りません。

[図7]は、ウィキペディアにあった太陽光の波長別強度です。

オレンジ色が地上に届く量となります。これを考慮に入れる

必要があります。

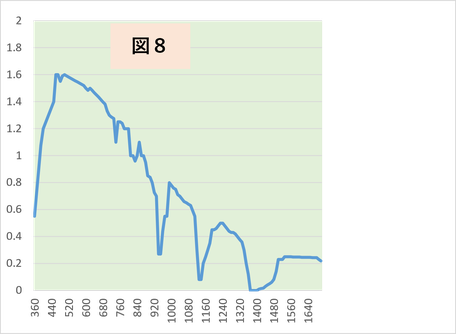

[図8]は、[図7]を基に私が作った太陽光強度の近似値グラフ

です。[図9]は、二つを重ね合わせたグラフです。青の折れ線が

波長別太陽光強度に非常に近い事をご理解頂けると思います。

この折れ線を可視光から近赤外線まで、波長別に各布の吸収率にかけ、そしてその総和ととったものが[図10]です。

今までのグラフよりもっと温度グラフ[図4]に近づいたことがお分かりになると思います。

カギは酷暑!

しかし、白布(綿)の値が実際の温度に比べ小さく表示されている事が目につきます。

そこで思い出したのが、サーモカメラでの実験の日、気温は30℃だったことです。

この30℃は、太陽光とは別に布の温度上昇に寄与しています。

そこで、布の温度が30℃から何度上昇したのかについてまとめたものが[図11]です。

まとめ(上昇温度と太陽光強度、光吸収率の関係)

いかがでしょうか?

[図10]と[図11]は、かなり似ているのではないでしょうか?

太陽光を吸収して到達する最高温度は「対象物の可視光から赤外線までの光吸収率に、太陽光強度を掛けて平均をとればある程度予測が出来る」と言えないでしょうか?

もちろん太陽光の強度は、季節、時刻、天気により変化しますので上昇温度の数値まで正確に求めることは出来ないでしょうが。

今回の太陽光黒布温上昇試験は、真冬にもまた改めて行います。凍える体を少しでもこの試験で暖めたいと思います。

では、次回を是非ご期待下さい!!

シェア: